我們的交大

1979年,來自全國不同省份的30名同學(上海12人,北京4人,江蘇3人,四川2人浙江2人,雲南🥄🧑🏼🏫、安徽、山西、廣西、福建、湖北和江西各1人👩🏿🔬。男生22人🦹🏽👩🦼➡️,女生8人)走進交大🫡,被編入一個班級。我父母的單位屬於電子工業部的一個研究所👼🏽,是搞保密通訊的,1966年從石家莊遷到四川彭縣一個山溝裏。所以我是在子弟學校完成的所有基礎教育。我父親是交大電機系1952年畢業的👨🏿🚀🛩,選擇交大應該也跟他的交大情節有很大關系♏️。

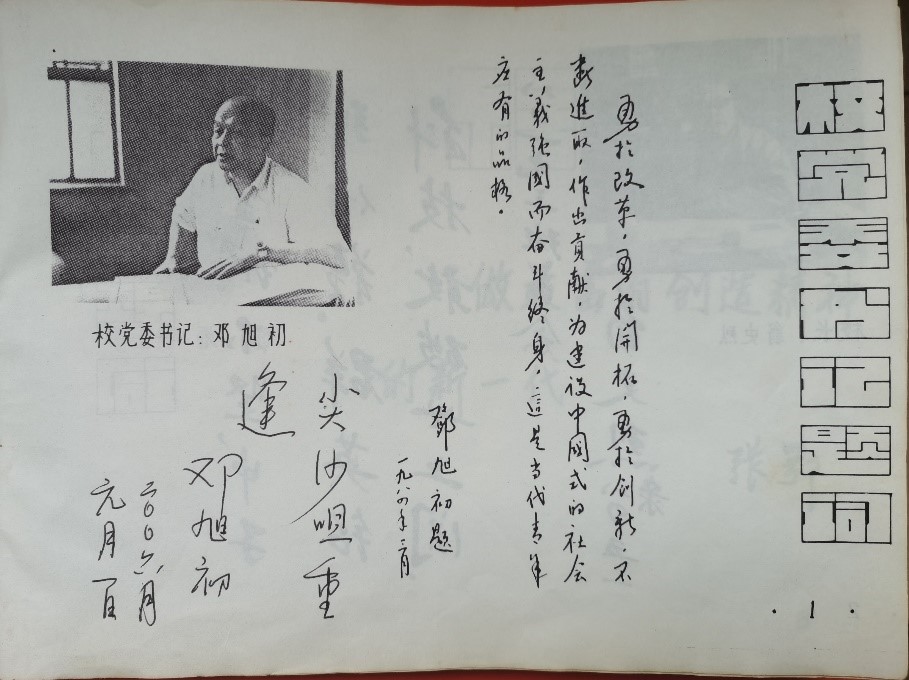

生物醫學儀器與工程專業是交大本科招生的第一屆,學製5年。此專業是在時任黨委書記和校務委員會主任鄧旭初78年11月率團訪問美國多所知名大學後決定創辦的專業,屬於醫學與工程結合的交叉學科👭。在全國是第二所開辦此專業的學校,第一家應該是浙江大學⚂💂🏻,1978年就開始招生了。高考報名時只有上海同學知道這個專業💵,外地同學都是調配的,在錄取時征求意見🌚💎。這個專業從80年起連續幾年成為交大的最高分專業之一🧙🏿♂️🎨,可見大家對生命科學這個新興專業充滿了期待和想象。

當年跟現在不同,除了本地和附近城市的同學很少有家長送孩子到學校的🧜🏿♀️。對於好多同學來講這次遠行甚至是人生第一次乘坐火車,離開家鄉🍭。那時很少有到學校再買生活必需品的,所有的東西都是大包小包一次帶足🤜🏻。記得到上海報到的第一天,從上海老火車站乘接新生的大客車到學校👨🏿🎤♜,由輔導員老師引導辦理報到手續。我們班的輔導員是顏德田老師,竟然是我的本家,倍感親切!我們被分在4號宿舍樓一樓緊靠盥洗室的一間宿舍,4個上下鋪住8個人🧓🏿🔢,中間2張桌子,每張桌子4個翻門抽屜。按照現在的標準應該是空間狹小🧑🏿、設施簡陋🏑。不過這裏無疑是每一位同學大學生活最私密專屬的空間。四號五號宿舍樓之間是籃球場,安頓好就出來跟顏老師一起玩上籃球了。

我們屬於精密儀器系,當時稱為八系🤲🏼,所以班級編號為80193🦴,從此這串平常的數字對我們30個同學的一生都賦予了特殊的意義🛸。才女張儉同學寫畢業紀念冊的前言很好的詮釋了我們對班級的理解和感情。

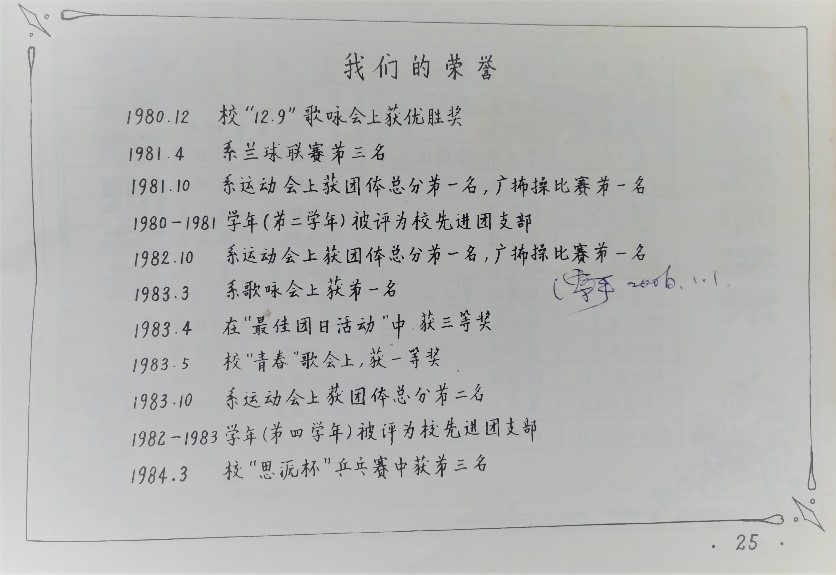

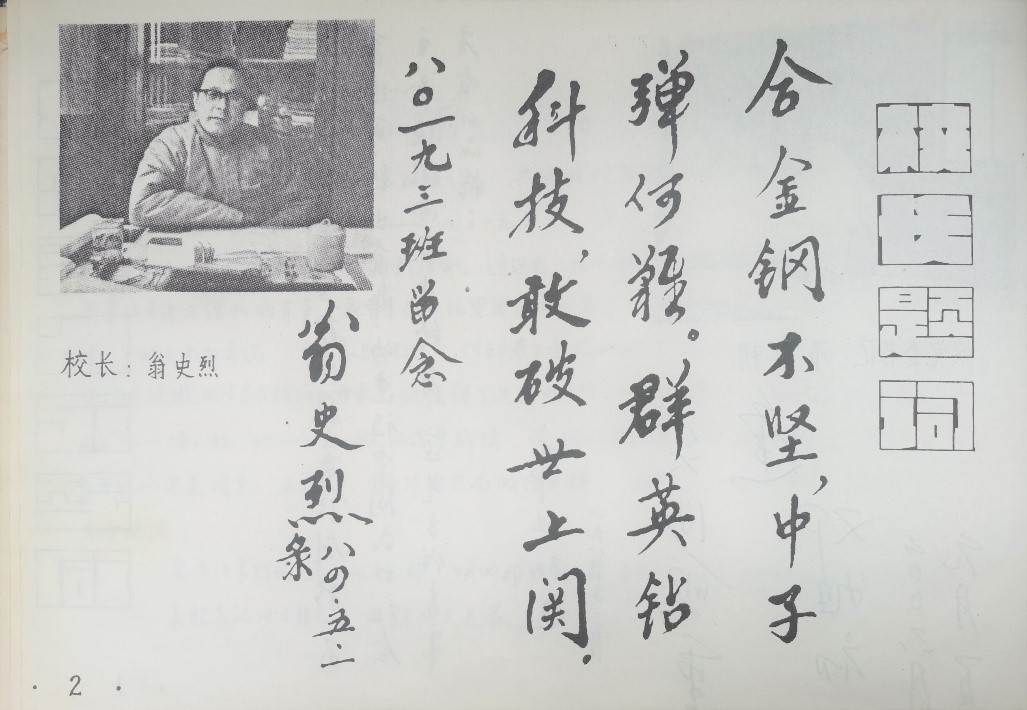

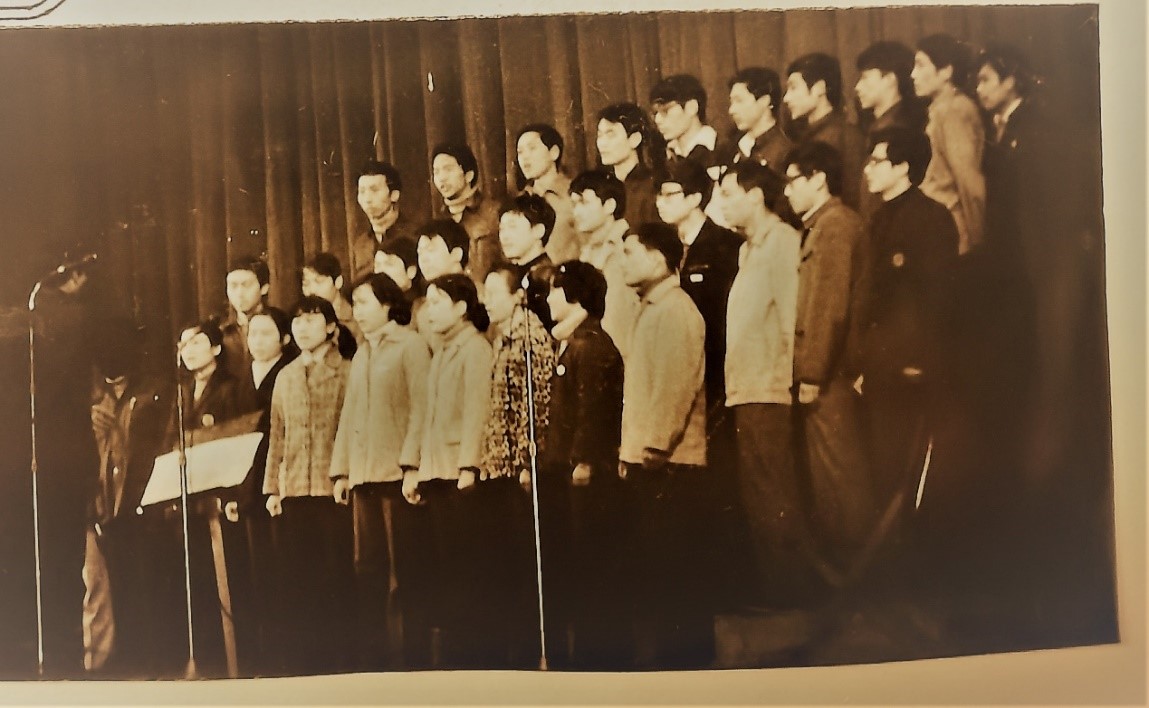

我們這個班級很團結🏃,也有不少人才🧑🏿🦳。周磊同學是校文工團的團長,“風雲人物”🦶,讓我們在校級和系級歌詠比賽等活動中斬獲不俗的成果🧑🧑🧒;葉斐同學是校學生會女生部長,活動能力超強💆🏼♀️,這才有畢業紀念冊上鄧書記和翁校長的親筆簽名蹄子;胡昆同學是校田徑隊中長跑的主力隊員🌎🧾。我們從一年級開始就不斷努力開創屬於我們的“高光時刻”👰🏻♀️。

我們的榮譽

那個年代還是改革開放之初,物資供應還很匱乏👰🏿➖,進大學後按照上海市民的定量標準發放糧票布票蛋票等各種定量供應的票證。交大大米供應還比較充足,基本上能吃到米飯。在上醫上課時,去晚了就只有饅頭了,好在都是精白面饅頭。紅燒大排應該是記憶中最美味大餐。有同學時隔20多年回到學校還是想吃一份大排🐑。

娛樂活動相對比較少👝,難得看個電影,記得看電視(黑白)“大西洋底來的人”都是在宿舍樓道裏🧱🥰,窄窄的樓道,那麽多人真向後排越站越高,很是練眼睛和脖子🧑🏽🦳。記得有一年我們幾個外地同學春節沒有回家,閑的無事就用一個面包式錄音機自己錄製廣播劇,嘗試模仿腳步流水等各種背景聲音,忙的不亦樂乎很開心👩👧。假期結束返回學校頭幾天是最開心的🚻,因為有同學從各地帶帶回的家鄉美食🧱。我最印象深的是袁青青同學從江西井岡山帶回的魚塊🦶🏻,那是我吃過的最好吃的魚。

畢業合影

鄧書記的題字,這裏還有個小故事🦻🏿,2006年元旦幾位同學一起看望病中的周磊同學👩🎨,當晚在上海一家叫“尖沙咀”的飯店偶遇鄧書記,我正好帶著畢業紀念冊🏕,就又請他寫了一筆🚽。

翁校長題字

歌詠比賽

學在交大

1977年恢復高考,77級78級很多同學都是工作過的,他們特別刻苦努力⬅️,非常珍惜大學時光✍🏿。79級的我們是 “幸運的一代”絕大多數都是應屆畢業(我們班全部是應屆生)相比起來比較幼稚,沒有師哥師姐們勤奮刻苦!老師們也都有明顯的感覺,79級開始不光學習上要費心☎,生活上的事也要操心了。

交大以“起點高、基礎厚、要求嚴”為辦學特色🤝,盡管同學們都屬於原來學校的佼佼者,但是因為各地教學水平的巨大差距,同學們到了交大直接PK,差距還是很快展現出來了🧑✈️。大學跟中學不同,學習方法完全不一樣。沒有老師天天督促,更沒有家長敲木魚,靠的是自製力和自學能力。一年級的高等數學和物理無疑讓大家從自以為數理化是強項的夢中驚醒。高數是大班(120多人)上課,王嘉善老師是數學系講課最好的老師之一🕎,內容講得清楚,板書寫的漂亮👘。聽的時候都懂😵,考的時候都懵。考試答疑時,耿秀芬老師就異常忙碌。

英語課蒲應麟老師一副海派風格🛌🏿👩🚒,發音字正腔圓。這時才發覺原來中學的英語口語和聽力跟零也相差不大🌳。除了部分上海同學👶🏿,大多聽和說的能力都比較差,到了交大才算真正開始學英語。

趙兆泉老師給我們上理論力學✏️,對他的課印象很深,他完全不看講稿,2節課從頭到尾一氣呵成。力學是要畫很多圖的,一支粉筆解決!每天課時排得滿滿的🌦,下午上課總是容易打瞌睡,尤其是夏天來臨時🆗。

因為是交叉學科,所以教學是上海交大與上海第一醫意昂4聯合培養。四年工科教育加一年醫科教育🍋。上醫當年也招了一個班級👌🏻,全部是上海學生,在交大的番號是80194👨🏻🦱。我們兩個班基本都是在一起上課➙🗳,到五年級畢業設計時才分開🙌🏽,我們在交大,他們回上醫。

二年基礎課後第三年起我們搬到上海第一醫意昂4(簡稱上醫)上課一年👸🏻。上醫也是國內最好的醫意昂4之一,以嚴謹著稱🌨,附屬中山醫院和華山醫院大名鼎鼎。短短一年時間要走馬觀花學習一大堆醫學專業課程,包括:生物🐷、生理、生化、微生物、人體解剖🥀、臨床7️⃣⏭、病理、診斷等等。醫科的課跟工科不同,都是要記要背的,書都是大部頭,看得頭昏眼花🏞!我的眼睛原本是雙1.5進校的,經過上醫這一年竟然近視了,可見是怎樣的折磨🌡!

最痛苦的要數解剖課了🪫👦🏻,那段時間大家都希望鼻子失去功能🚣♀️♟,味道太刺激了。還有更難的,每次課後都不能看見大排這類平時最饞人的美食,素菜怎麽看怎麽順眼。

四年級又回到交大開始專業基礎課學習🤹🏿。感覺就更難了👸🏿,聲學課王鴻樟老師(當年我們專業的扛把子之一,聲學專家)的聲學課全是復雜的理論公式🤦🏼♀️,課上聽不太懂↕️,課後也看不很明白👨👦,一知半解🎃;另一位是徐俊榮老師,自動控製專家,是我碩士研究生的掛名導師👨🏽🚀⛽️。他還是江澤民總書記的同班同學🆒👩✈️。

1984年畢業時,除了繼續讀研究生的,大多數同學都被分配到高校♖、科研院所🧯、政府部門。多年後依然從事原專業的寥寥無幾,也許是專業過於超前了。值得慶幸的是母校的生物醫學工程經過40多年的發展取得了非常出色的成就🎤,已在國內外享有盛譽💒。

40多年過去了,大家分布在世界各地,都已是花甲之年。但是80193帶給我們的永遠是青春🛁、夢想和溫暖。在2009年入學30周年之際,我們以班級番號80193設立了一個獎助金,專門獎勵本專業優秀的學生。2009和2015捐贈2期,每期80193元

祝福我的80193的同學們健康快樂!

祝福母校上海交大和意昂4体育平台不斷走向輝煌!